Rendez-vous

-

Dimanche 2 septembre 2018

Musée d'Histoire de Marseille

Port Antique rue Henri Barbusse 13001 Marseille

En savoir plus sur ce lieu

Partager sur

Marseille et mai 68

A l’occasion du cinquantenaire du mouvement de mai et juin 68, le musée d’Histoire de Marseille revient sur les événements qui ont déclenché la plus grande grève de l’histoire de notre pays.

Si les images des manifestations et des violences de cette période ont été largement diffusées et commentées depuis, on a surtout regardé du côté de Paris et du Quartier Latin, moins vers la province qui fut pourtant très touchée et où les formes de revendication et d’actions ont pu prendre un tour particulier. Ainsi à Marseille et dans sa région, où le mouvement n’a donné lieu à aucune émeute bien que la mobilisation ait été particulièrement importante.

L’exposition Marseille et mai 68 retrace l’histoire de ces quelques semaines selon plusieurs approches.

Le volet historique montre comment le mouvement a pris forme et s’est développé, et quelles conséquences, immédiates ou plus lointaines, il a eu sur l’évolution de la société française. Surtout, l’exposition insiste sur les aspects particuliers des événements à Marseille et leur traitement par la presse quotidienne.

Le deuxième volet de l’exposition est consacré à l’art en 68, domaine ayant particulièrement contribué et profité de l’agitation des idées durant cet épisode. La présentation d’une sélection d’œuvres d’art contemporain nous rappelle également que le mouvement de mai 68 s’inscrit dans un moment particulier où des formes de contestations se sont développées partout dans le monde.

Un parcours « chrono-thématique »

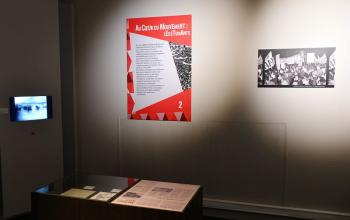

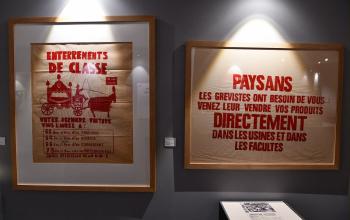

Vus depuis Marseille, les évènements des mois de mai et juin 1968 sont restitués par un parcours chronologique et thématique illustré par de nombreux documents d’archives, des affiches, des photographies et des productions audiovisuelles intégrant des archives de l’INA.

Section 1 / 1968 : la France et le monde

Dans un contexte de profondes transformations et de multiplication des conflits, des mouvements de protestation et de revendication apparaissent, souvent initiés par des étudiants inquiets pour leur avenir et celui du monde. Malgré une croissance forte, certains secteurs sont en crise, particulièrement à Marseille où la décolonisation entraîne un début de désindustrialisation.

Section 2 / Au cœur du mouvement : les étudiants

Les revendications des étudiants, organisés en un très grand nombre de groupes, concernent en premier lieu le fonctionnement de l’Université. Sont critiqués l’augmentation des droits d’inscription ainsi que le projet de réforme Fouchet qui introduit une forme de sélection. A ces sujets s’ajoute la lutte contre la société de consommation et les valeurs « bourgeoises ».

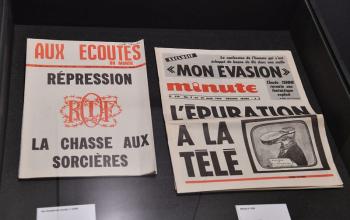

Section 3 / Des médias sous contrôle

Le paysage audiovisuel français de 1968 se compose de 2 chaînes de télévision, de 3 radios nationales et de radios dites « périphériques » (Europe Numéro 1 et Radio Luxembourg). La tutelle de l’État pèse fortement sur les premières tandis que les radios périphériques suivent de près les évènements étudiants. C’est le début d’une crise sans précédent qui remet en cause les rapports trop pressants du pouvoir avec « sa » télévision.

Section 4 / Le monde ouvrier en action

Poussés par leur base, les syndicats réagissent rapidement au choc de la nuit des barricades du 11 mai en organisant de grandes manifestations contre la répression et en appelant à la grève le 13 mai. Rapidement, cette grève devient générale et illimitée, touchant uns à uns les secteurs d’activité du pays jusqu’à atteindre 7 millions de grévistes aux alentours du 24 mai.

Section 5 / Les contestations du mouvement

Dès le début du mouvement, des voix se font entendre pour exprimer un désaccord avec les manifestants. Impulsés par le gouvernement, les Comités de Défense de la République, pro-De Gaulle, se créent un peu partout en France, cherchant à minimiser l’ampleur des mouvements étudiants et à décrédibiliser les revendications. L’extrême droite trouve quant à elle prétexte à revenir sur le devant de la scène.

Section 6 / Le pouvoir ébranlé

Devant l’extension du mouvement de grève, le gouvernement change de méthode. Dans son allocution télévisée du 24 mai, le Général de Gaulle admet qu’une réforme du pays est nécessaire et se propose pour la mener. L’opposition demande la constitution d’un nouveau gouvernement. La disparition surprenante du chef de l’État le 29 mai, suivie le lendemain d’une allocution de fermeté annonce la tenue de nouvelles élections législatives.

Section 7 / Retour à l’ordre et changements sociaux

Alors que les grèves sont terminées et que l’arrivée des vacances offre une parenthèse aux mouvements étudiants, un premier bilan est fait : augmentations de salaires de 17 % en moyenne, nettes améliorations du droit syndical. Ces avancées ne sont cependant pas la principale conséquence du printemps 1968. La soudaine prise de parole de mai-juin 1968 aura indiscutablement bouleversé les anciens équilibres sociaux.

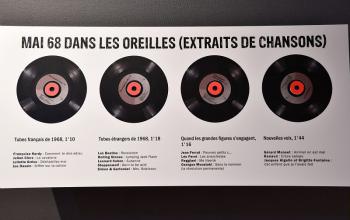

Volet artistique

Les œuvres contemporaines qui se sont nourries de cette époque (César, Jacques Villeglé, Gérard Fromanger, Peter Saul, Jan Voss, ...) forment le dernier volet du parcours, mêlant ainsi aspirations et inspirations. Des dispositifs audiovisuels abordent également le monde du cinéma, du spectacle vivant, et des chansons. En 1968, poètes et chanteurs célèbrent la révolution des mœurs et beaucoup s’engagent. La révolution culturelle provoque enthousiasme, créativité mais aussi questionnements existentiels.