En 1720, les entrées et les sorties du port de Marseille étaient gérées par des Intendants de santé. Renouvelé annuellement par le Conseil de ville, le Bureau de la Santé se composait de quatorze intendants bénévoles choisis parmi les négociants, marchands et anciens capitaines de vaisseau auxquels s’ajoutaient deux consuls qui intégraient de droit le Bureau à la sortie de leur charge. Un « semainier » en assurait la présidence hebdomadaire tournante. Des secrétaires, commis, un médecin et un chirurgien y étaient attachés. Ils étaient chargés de faire appliquer le règlement de police sanitaire.

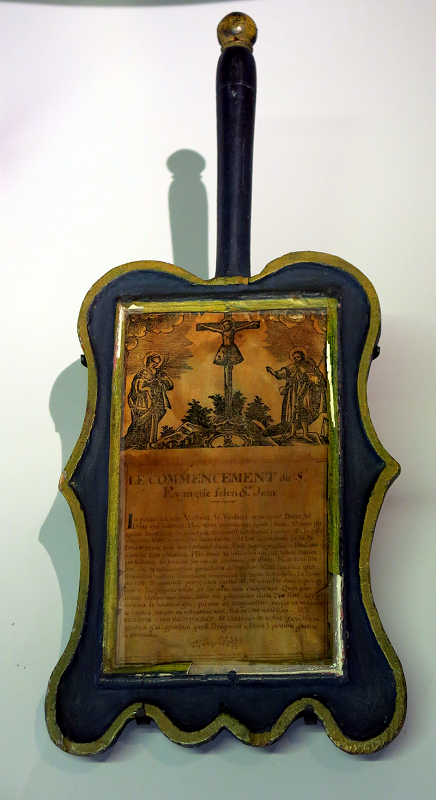

A leur arrivée, les bâtiments mouillaient obligatoirement à l’archipel du Frioul, à l’île de Pomègues dont le port éponyme pouvait abriter jusqu’à 35 bâtiments avec patente nette. Le capitaine du navire se rendait ensuite en canot au Bureau de santé pour présenter aux Intendants de santé la patente du bateau. Il s’agissait d’un certificat relatif à l’état sanitaire délivré par les consuls des ports de départ ou de relâche. Le capitaine prêtait serment sur l’Évangile devant l’intendant, séparé de lui par une fenêtre grillagée, et il jetait la patente dans un bassin de vinaigre. La patente une fois retirée avec des pincettes et lue, l’intendant commençait l’interrogatoire du capitaine : origine du bateau, chargement, jour de départ, état sanitaire des lieux fréquentés, bâtiments rencontrés ou côtoyés, mouillages et relâches, passagers et, enfin, toutes informations susceptibles d’intéresser la santé et le commerce. De retour à Pomègues, le bateau du service du Bureau de la Santé devenait le seul moyen de communication entre l’île, dont l’accès était interdit sans autorisation, et la ville.

Une patente était dite « nette » lorsque le pays de provenance était sain. La patente « susceptible » ou « soupçonnée » mentionnait l’arrivée d’un bâtiment venant d’un lieu contaminé ou bien la présence de la peste dans les lieux voisins du port de délivrance. Enfin, la patente était brute en cas de contamination dans le lieu d’embarquement, de maladies suspectes ou de rapports avant la dernière escale avec des personnes atteintes. Dans la pratique, à Marseille, « tout incident de santé survenu au cours de la traversée rendait une patente nette automatiquement suspecte et tout bâtiment ayant eu des morts pendant sa route était considéré comme de patente brute ». Les bâtiments venant du Levant ou de Barbarie pourvus d’une patente nette étaient néanmoins obligatoirement soumis à quarantaine tandis que les navires qui se présentaient sans patente devaient accomplir une quarantaine à la fois préventive et punitive égale à celle des patentes brutes.

L’intrication des intérêts des familles de négociants et des autorités explique les raisons des nombreuses négligences observées. Le 27 mai, deux jours seulement après l’arrivée du Grand Saint Antoine à Marseille, un matelot mourut encore à bord. Huit autres avaient déjà trépassé au cours du voyage. Le Bureau de la santé, à l'unanimité, décida d'envoyer le bateau à l'île de Jarre, puis se ravisa et décida finalement de le laisser à l'île de Pomègues et de faire transférer le cadavre aux « Infirmeries » pour examen. Guerard, premier Chirurgien de Santé, déclara par son rapport que celui-ci n'avait aucune marque de contagion et que les décès survenus en mer étaient dus à une mauvaise alimentation. Fait très inhabituel, les marchandises furent ensuite débarquées au Lazaret d’Arenc.

Voici ce que rapportait le Père Paul Giraud, religieux de l'ordre des Trinitaires Réformés dans son ouvrage Journal historique de ce qui s'est passé en la ville de Marseille et son terroir, à l'occasion de la peste, depuis le mois de mai 1720 jusqu'en 1723 :

" Chataud, sur ordre précis et sûre garantie, se mit à la voile, parut aux isles de Marseille et vint faire ses dépositions à la consigne sanitaire le 24 mai 1720. Il déclara au semainier des intendants de la santé l’accident qui luy étoit survenu à Livorne mais il ne parla pas apparemment de la cause qui avoit pû la produire : quoique les intendants de santé vissent ses patentes nettes et l’attestation des médecins de Livorne, ils ne laissèrent pas que de s’en défier et de le renvoyer aux isles. Le 27 mai il mourut brusquement un matelot dans le vaisseau de Chataud.

Le 28e ce mort fut porté aux Infirmeries. Mr Gairard, premier chirurgien de la santé, homme d’ailleurs fort habile et d’une longue expérience, visita le cadavre et déclara n’y avoir reconnu aucun signe de la peste.

Le 29, on délibéra dans le bureau de la santé que les marchandises du vaisseau de Chataud resteroient en purge dans les infirmeries 40 jours à compter quand tous les balots y seroient enfermés. On permit en même temps à son capitaine et à son équipage d’y entrer. Pichatty est bien aise de faire observer que le 31 mai deux autres bâtimens partis de Seyde après que la peste y fut déclarée arrivèrent aux isles, le captaine Aillaud avec une barque et un autre capitaine Aillaud avec une courvette."