La désinfection des lieux empestés perdura de très longs mois. Au fur et à mesure que la maladie reculait, les survivants reprenaient possession des lieux « empestés » et procédaient méthodiquement à la désinfection. Entamée dans la ville intra-muros dès la mi-septembre avec l’arrivée du commandant Langeron (Publication # 41), celle-ci commença dans le terroir en janvier. C’était une tâche de longue haleine car celui-ci s’étendait sur environ 220 km² (22 000 hectares) alors que Marseille intra-muros ne représentait qu’une superficie d’environ 2 km² (200 hectares). Deux-cent-cinquante-deux commissaires accompagnés de lieutenants, de capitaines, de soldats et de forçats y furent commis. Un tel déploiement de force montre l’importance accordée au bon déroulement de la désinfection dont le but était d’en terminer le plus vite possible avec un isolement nuisible au négoce.

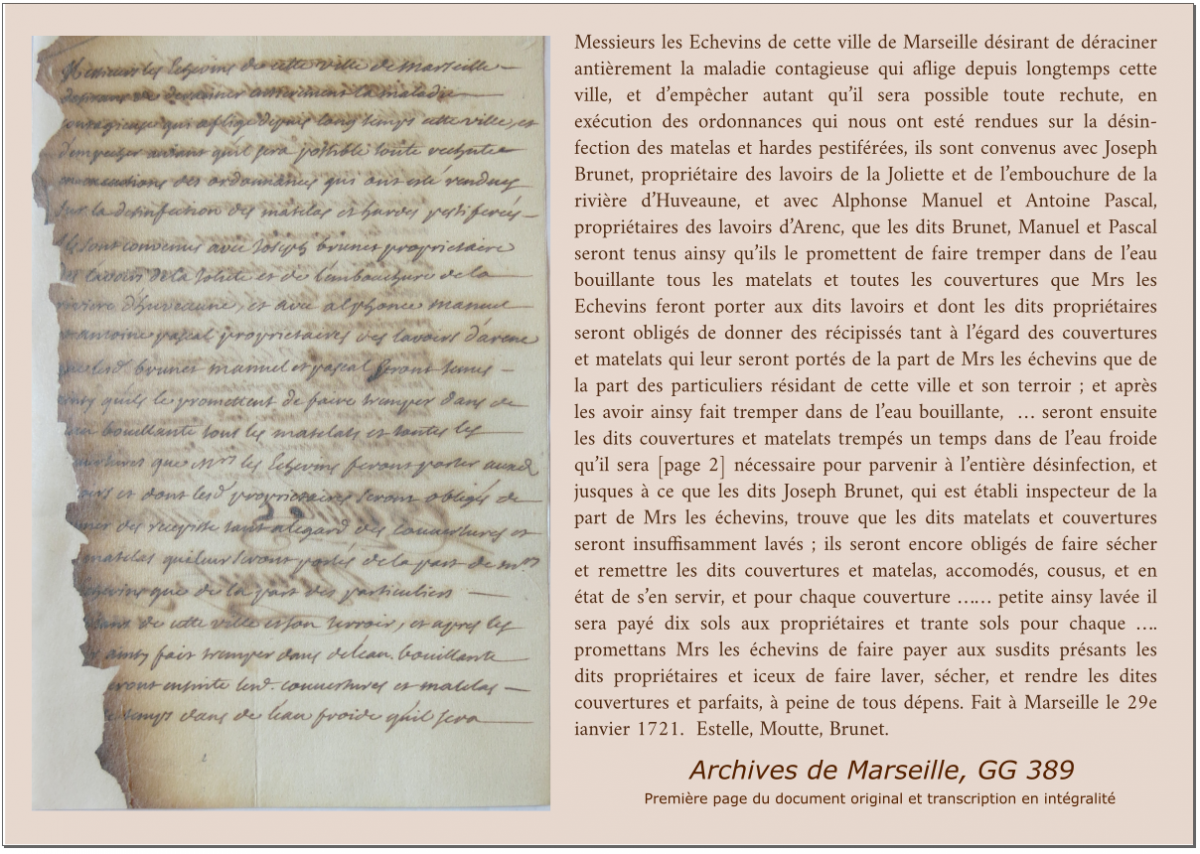

Contrairement aux effets personnels des malades qui pouvaient être lessivés en ville, les mobiliers des chambres – et particulièrement les matelas, paillasse, oreillers, couvertures, draps, linge, devaient être transportés jusqu’à un lavoir public pour y être échaudés. Le lavoir de la Joliette, situé hors les murs d’enceinte et face à la tuerie, était le grand lavoir à laine de la ville.

En revanche, les marchandises entreposées dans les quelques neuf cent quaran-te magasins devaient être transportées à Arenc, à l’embouchure des ruisseaux des Aygalades et de Plombières afin d’y être « parfumées » et placés en quarantaine sur place. Au sud de la ville, était établi un autre lavoir à l’embouchure de l’Huveaune. Cette procédure (aération, « parfumage » et quarantaine des marchandises) correspondait à une pratique ordinairement en usage dans les halles des infirmeries des ports méditerranéens lorsque des bateaux avaient présenté une patente soupçonnée. Ainsi la désinfection de Marseille correspond-elle à l’instauration à l’échelle urbaine du processus ordinairement utilisé par l’Intendance sanitaire.

La ville prenait en charge les frais de désinfection des maisons des plus pauvres tandis que les plus aisés devaient participer aux frais. Par souci d’économie, certains cherchaient à dissimuler leurs effets. L’on brûlait toujours mais l’expérience du fameux brasier du début du mois d’août (Publication # 14) incitait à davantage de prudence, la chaleur ayant fuir les puces qui s’étaient répandues dans toute la ville en y diffusant la peste. En outre, le Père Giraud se demandait si les gens auraient encore du mobilier après l’épidémie. On limitait donc la destruction par le feu aux vieilles hardes, ce qui suffisait tout de même à emplir la campagne d’une horrible fumée.

En ville, mi-mars, la désinfection n’était toujours pas achevée et l’on continuait à précipiter de nuit les hardes infectées par les fenêtres. Les tombereaux servaient désormais à transporter ces détritus jusqu’aux remparts où ils étaient incendiés.

Le Père Giraud :

« Le premier jour de l’an, on prit de nouvelles mesures pour la désinfection des maisons des bastides. On avoit déjà marqué d’une croix rouge les portes de celles où il y avoit eu des morts ou des malades, et on en trouvoit peu qui ne fussent ainsi marquées. Lassés d’avoir brûlé tant de hardes et tant de meubles, on se ravisat de conserver ce qui restait sans s’exposer à rallumer la peste. On délibéra donc qu’il suffiroit à l’avenir de brûler la plume et les vieux haillons, que l’on échauderoit le linge et la laine en présence des commissaires, et qu’ils donneroient ensuite de bons parfums à tous les appartemens et autres effets infectés, ce qui auroit suffit sans doute pour dissoudre et dissiper les restes du venin pestilentiel si la chose eut été faitte exactement et de bonne foi. Mais pour épargner les parfums et les fraix, on cachoit souvent des hardes, des personnes même employées abusoient de la confiance que l’on étoit obligé de leur donner, à cause qu’on ne pouvoit pas les suivre et les observer dans des lieux empestés, ce qui produisoit de tems en tems quelques malades.

« Le 23 [janvier], les commissaires des quartiers du terroir qui avoient déjà fort avancé l’oeuvre de la désinfection des bastides, ayant les capitaines à leur tête, ouvrèrent celles où tout étoit mort, en inventorièrent les effets des servants échapés de la peste qu’ils avoient à leur solde, faisoient les parfums que l’on composoit dans l’hôtel de ville, échaudoient, lavoient ou brûloient les hardes selon qu’ils le jugèrent à propos, le tout au dépens des propriétaires. Tout le terroir se couvroit d’une fumée horrible.

Le 30 [janvier], quoi que les tomberaux enlevassent chaque jour de nouveaux malades dans le terroir, les commissaires ne laissoient pas de presser la désinfection des bastides qui alloit bien lentement. Pour peu qu’il y eut des hardes à échauder et à inventorier, on n’en désinfectoit guères plus qu’une par jour, souvent c’étoit trop pour les commissaires zélés qui s’y empestoient. Le nouveau curé de Saint-Marcel fut porté à l’hôpital du Mail.

« Le 12, 13 et 14 [mars], on continuoit toujours la désinfection des maisons particulières. Les tomberaux passoient sans cesse dans la ville pour nettoyer les rues qui étoient encore bien salles. Il y avoit des gens à cheval pour commander les brigades des forçats et pour accompagner les tomberaux hors la ville. Tous les remparts étoient couverts d’ordures et de haillons, tant que la ville en fut pour cela plus nette, parce que dans la nuit chacun trouva quelque chose de nouveau à jetter aux fenêtres. Tous les matins la ville se couvroit de flammes et de fumée, surtout des paillasses, des matelas, des couvertures, de tapis, des traversins et des habits que l’on brûloit dans toutes les places et dans les petites rues. Le feu ne consumoit guères la plume, ce qui restoit dans les rues s’élevoit au moindre vent, voltigeoit dans l’air comme de la neige, c’étoit là une chose si désagréable qu’on n’alloit qu’avec peine dans les rues ».