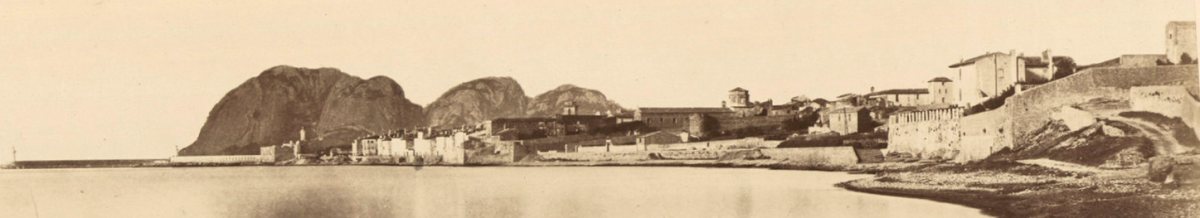

Les murs de l’enceinte urbaine de la Ciotat, visibles sur le détail de la photographie présentée ci-dessus, rappellent que 9 000 habitants réussirent, grâce au confinement, à échapper à la peste qui fit environ cent mille morts en Provence. Les autorités ciotadennes avaient très vite fait murer les portes de la ville et dresser des barrières tandis que les médecins et les intendants commençaient à distribuer des bullettes de santé aux habitants. Les capitaines et propriétaires de barques amarrées au port avaient dû jurer « sur la palette de prestation de serment » qu’il n’y avait aucun malade à bord des embarcations. La ville était donc absolument fermée quand les troupes des garnisons de Marseille se mirent en chemin pour y chercher refuge. Elle ne pouvait s’y opposer mais lorsque leur arrivée fut annoncée, les Ciotadennes intervinrent pour empêcher l’ouverture des Portes en montant sur les murailles et en formant des barrières de part et d’autre des murs. Ainsi repoussèrent-elles les soldats qu’elles finirent par recevoir en quarantaine dans une bastide du terroir. Depuis quinze ans, l’Association « Il était une fois » organise annuellement à La Ciotat un « festival historique » commémoratif de cet évènement. Durant toute la durée de l’épidémie, le port de La Ciotat se transforma en entrepôt de commerce, recevant les subsistances et surtout le blé à destination de Marseille, laquelle échappa à la famine.

Cet enfermement des habitants dans les murs, nous dit le Père Giraud, avait aussi ralenti la progression de l’épidémie dans quelques autres villes de Provence, dont Toulon, Arles ou Tarascon. À Marseille intra-muros, à partir du 30 juillet 1720, lorsque qu’un arrêt du Parlement de Provence avait interdit tout commerce avec Marseille, ordonné d’en fermer les portes, de barricader le faubourg, d’établir des gardes bourgeoises, de chasser les juifs et d’expulser les étrangers, les moines de Saint-Victor en prière s’étaient renfermés derrière les hautes murailles de leur monastère dont ils avaient soigneusement muré toutes les ouvertures. La même politique avait été poursuivie par la Marine royale qui avait fermé le fort Saint-Jean et la citadelle Saint-Nicolas et cantonné les galères le long de l’arsenal, lui-même clos aussi. Le chevalier de Rancé, commandant des galères du Roi, avait renforcé le dispositif en faisant installer des barrières en face des Augustins, du côté des Bernardines et à la porte de la Darse. Les provisions destinées à la Royale avaient été exclusivement acheminées par voie de mer, comme pendant les campagnes, sans détour par les marchés de denrées établis dans le terroir. Une telle organisation avait évité la propagation de la peste chez les moines de Saint-Victor comme dans l’arsenal, et la Royale ne déplora pas plus d’une centaine de victimes à bord.

Le Père Giraud, qui prônait depuis le tout début de l’épidémie, une prudente réduction des échanges entre les habitants, notait avec satisfaction en ce début février une amélioration dans diverses villes de Provence : « Le 9, on apprit que la contagion ne faisoit pas de grands progrès ni à Toulon, ni à Arles, ni à Tarascon, à cause qu’on avoit d’abort enfermé les habitants dans leurs maisons. Si on avoit pu faire la même chose à Marseille, la mortalité n’y auroit pas été si considérable, mais il y avoit trop de monde et trop peu d’argent ». Mais il se plaignait encore le 18 avril de ce que « les chirurgiens de l’hôpital, après avoir trempé leurs mains dans le sang et dans le pus des pestiférés, traversoient les rues sans aucune escorte ». « La plus part des officiers de l’hôpital du Mail entroient librement chaque jour dans la ville, tandis que l’on ne passoit jamais les malades qu’à travers des soldats qui faisoient écarter le monde » jusqu’à ce que le commandement militaire mît un terme à ce dangereux abus en exigeant d’eux aussi des bullettes de santé en en réglementant leurs déplacements. L’on ne redoutait plus seulement les transmissions aériennes.

Cette régulation des échanges sociaux relevait de la prudence et devait être conduite avec mesure estimaient le père Giraud comme le Dr Bertrand qui, sa propre chronique des évènements étant achevée, commentait les ouvrages de ses confrères parus sur la peste. De son côté, l’Intendant de Provence Lebret constatait : « Quand ce mal est une fois dans un endroit, je croy qu’il faut qu’il y fasse un certain ravage car quand on prend des mesures comme on a pris à Aix, à Saint-Rémy et à Tarascon, il est moins vif, mais il dure plus longtemps ou bien dans les lieux où l’on prend moins de précaution, l’embrasement est plus violent mais de moindre durée comme à Marseille » (148 AN, G 7 1730 pièce 152).

Le Père Giraud :

« Du 10 au 13, on publia quelques ordonnances. On défendit aux habitans d’Alauch sous peine de la vie d’entrer dans Marseille. On défendit sous les mêmes peines aux habitans du terroir de commercer avec ceux d’Alauch. Quoiqu’il n’y eut plus de nouveaux malades à Aubagne depuis près de vint jours et que Marseille fut beaucoup moins saine, on ne permettoit pas aux habitans d’Aubagne de passer en-deça des barrières ».

11 Mars « Sans dérroger en rien aux droits de la puissance de la justice de Dieu, on pourroit consister le fléau de la peste en ce que les hommes au premier soupçon de peste ne s’en défient pas assés. Ils se flattent mutuellement qu’il meurt du monde en tout tems. Ils se rassurent ou pour mieux dire ils s’étourdissent, ils se trompent ainsi les uns les autres. Ils communiquent librement ensemble, les malades cachent leur mal, les sains ne s’en défient pas, on voit des morts, on s’y accoutume, on s’aveugle encore un coup, on s’étourdit de plus en plus à un point à ne pouvoir plus se sauver. Enfin on ouvre les yeux, on commence à craindre, on veut se garder mais il faut prendre tant de mesures qu’on ne scait plus ce que l’on doit faire. On est environné de tant de dangers, l’occasion de faire des fautes dont la moindre est meurtrière est si fréquente, qu’il est très difficile de l’éviter. Si l’on observe pendant un tems les règles prescrites en pareille conjoncture, on se lasse, on se néglige, on se laisse prendre, on tombe dans le piège ».

Le Dr Bertrand

« Pousser la terreur du mal jusqu'au délaissement des malades, c'est une cruauté barbare : étendre la crainte de la Contagion au-delà du tems , & des mesures suffisantes pour en ôter tout soupçon légitime, c'est troubler la société, c'est y mettre un dérangement général. Mais aussi regarder la peste comme une maladie ordinaire, & persuader à tout un peuple de s'y livrer avec une entière liberté & une pleine confiance ; c'est l'exposer au danger de périr, & de faire périr tous les voisins. Nier absolument la Contagion & inspirer au peuple une téméraire assurance ; c'est encore donner lieu à tous les désordres & à tous les malheurs, dont nous gémirons long-tems ; de se répandre dans toute une Province, & dans tout un Royaume. Il ne faut rien outrer dans une matière de cette importance ; & pour ne pas tomber dans aucune de ces fâcheuses extrémités, il n'y a à l'égard de la Contagion, qu'à la réduire dans ses justes bornes, & d'établir sur des faits constans, & bien avérés des règles sûres pour le commerce, & pour la communication lorsqu'elle s'est une fois déclarée dans quelque contrée ».