Le Carême catholique est un temps de préparation à la fête de Pâques (Publication #52), laquelle est la célébration la plus solennelle du calendrier liturgique chrétien. Le Carême ouvre un cycle qui dure quarante jours et, commençait à Marseille depuis le Moyen Âge, par le défilé d’un joyeux cortège populaire derrière le char du monstre Caramantran (c’est-à-dire « Carême entrant »), brûlé sur la plage d’Arenc. Inutile de dire qu’en 1721 les Marseillais furent privés de cette joyeuse manifestation.

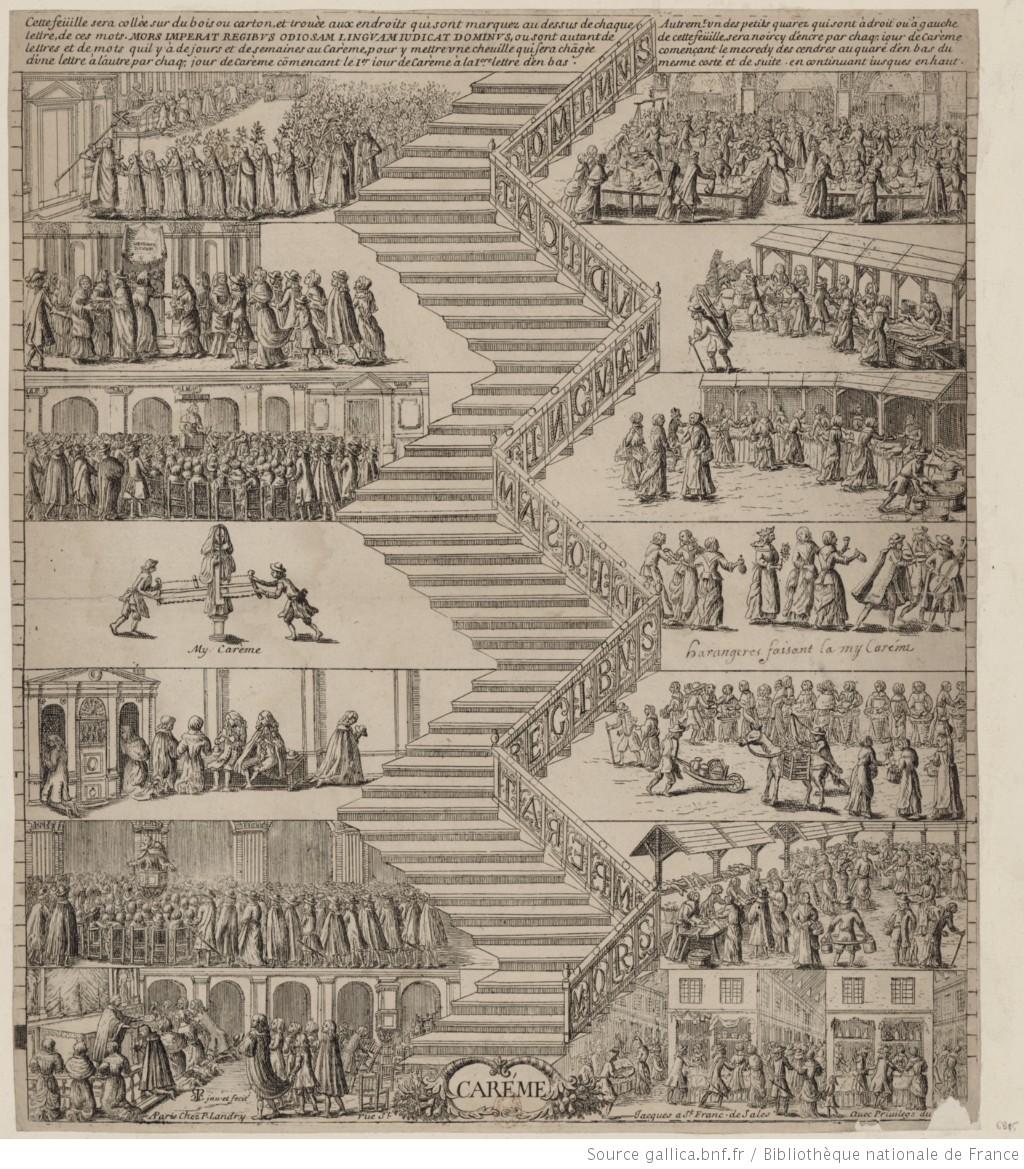

Le Carême est conçu comme une période de pénitence et de prière, brièvement interrompue par une fête de Mi-carême. Le dessin présenté ci-dessus étant parisien, l’on voit que le carnaval est évoqué à la Mi-carême. Le Carême doit marquer pour les fidèles un détachement des biens matériels. Ceux-ci devaient donc faire une pénitence qui se manifestait par l’obligation du jeûne, c’est-à-dire qu’ils devaient se contenter d’un repas le soir, au cours duquel ils ne mangeaient ni viande, ni œuf, ni laitage, ni vin. L’alimentation du Carême devait être frugale et dépourvue de mets riches : cette repentance pour les péchés commis, trouvait en cette année 1721, un sens particulier ; elle était destinée à apaiser la colère de Dieu afin que cessât l’épidémie. Les marseillais devaient donc consommer du poisson, ce dont ils avaient l’habitude, mais en cette année de peste, le poisson était rare : depuis au moins la dernière décade d’octobre, « on ne voyoit presque plus de bateaux de pescheurs sur la mer, ainsi le poisson étoit rare, par conséquent fort cher », avait déjà observé le Père Giraud. Au reste, tous les autres mets étaient chers aussi et l’évêque accorda la permission de manger des aliments proscrits comme les laitages et les œufs : le pain atteignait trois sous six deniers la livre de « blanc » (c’est-à-dire le plus cher), le vin à quatre ou cinq sous le pot, le poisson à quatorze ou quinze sous la livre, l’anchois à deux sous l’une, les « sardes sallées » à seize deniers pièce, les œufs à cinq ou sept sous pièce, la viande de mouton ou de chèvre à quinze ou seize sous la livre, notait un « Bourgeois de Marseille » en août 1721 dans son Livre de raison1. L’huile avait atteint 40 sous le scandal, disait encore Giraud. Par comparaison, en 1717, l’économe du Refuge pouvait acheter du pain blanc pour un sou et huit deniers. L’évêque dispensa donc les fidèles de « l’abstinence » quatre jours par semaine et ce, pendant cinq semaines en les invitant à modérer leurs consommations. Nous avons souligné à plusieurs reprises à quel point le ravitaillement était une affaire compliquée notamment en raison du krach financier. Cette règle a dû être plus aisée à respecter que les conditions d’existence étaient très difficiles.

Mgr de Belsunce demanda aussi aux prêtres de suspendre les prêches habituels du carême afin d’éviter les rassemblements favorisant la contagion. Comme le montre l’estampe de la Bibliothèque Nationale de France publiée ci-dessus, les fidèles devaient suivre des processions, assister aux services religieux, écouter les prêches, et se confesser afin d’être finalement en état de communier le jour de Pâques.

Le Père Giraud :

« Le 24, M. l’évêque ayant assemblé auparavant quelques théologiens et quelques médecins, voyant que la peste subsistoit encore dans Marseille et dans une partie considérable de son diocèse, ayant égard à la cherté excessive de toutes les choses les plus nécessaires à la vie, à l’impossibilité d’avoir suffisemment du poisson, en dispensant de l’abstinence qui lui paraissoit préjudiciable à la santé publique, accorda dans tout son diocèse la permission de manger pendant tout le carême prochain des oeufs, du beurre, du fromage, du laitage et de la viande le dimanche, le lundi, le mardi et le jeudy de chacune des cinq premières semaines seulement, sans prétendre pourtant dispenser du jeûne. Pour éviter une dangereuse communication, il défendit de prêcher le carême dans aucune paroisse de son diocèse, et ordonna que l’honnoraire destiné aux prédicateurs seroit distribué aux pauvres par le curé et les consuls du lieu » .

1Thénard (J.-F.), Montpellier, 1931.