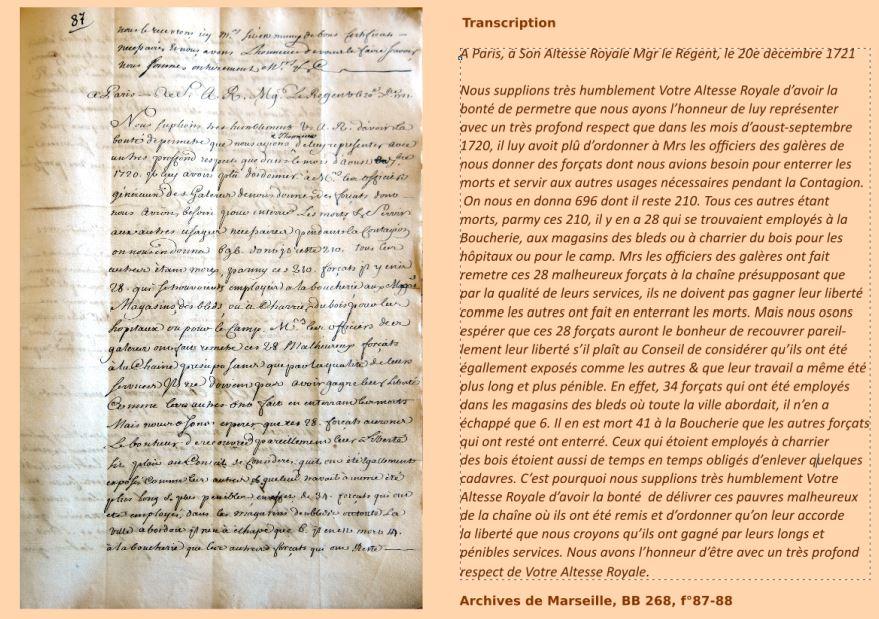

Peu nombreux furent les forçats qui sortirent vivants des travaux pour lesquels l’Amirauté les avait employés. Louis XV avait promis la liberté aux survivants en échange de leur travail et 784 galériens avaient échappé à la peste. Une chance ? Le successeur du défunt roi Louis XIV, lequel avait écumé son règne durant la Méditerranée pour trouver des rameurs en mesure de déplacer ses galères, ne tint pas ses promesses et 543 galériens furent remis au banc, observait en 1911 Paul Gaffarel. Ce dernier reprenait les chiffres du Père Giraud. En décembre 1721, les Échevins de Marseille imploraient de Messieurs Arnoulx de Vaucresson, et Barras, respectivement Intendant du Parc de l’Arsenal et Premier chef d’escadre des galères, la liberté de ces hommes au motif des services pénibles rendus. Ils parlaient de 696 forçats dont 210 seulement avaient survécu parmi lesquels 80 étaient encore « remis à la chaîne » (Archives de Marseille, BB 268 F°195-196).

Ces hommes n’avaient pas tous travaillé à ramasser et à ensevelir les victimes de peste. Certains avaient nettoyé les rues, œuvré aux abattoirs de la ville ou dans les précieux magasins de blé, charrié le bois, toutes tâches dont on a pu mesurer l’importance vitale au fil de ces chroniques. Beaucoup d’entre eux étaient morts en exécutant des travaux très éprouvants. Lorsque le commandant Langeron était arrivé, la situation Marseille était apocalyptique et les galériens avaient sauvé la ville en ramassant les victimes abandonnées sur la voie publique pour les ensevelir. Les gueux qui n’avaient pas réussi à fuir la ville fermée, avaient été employés avant la chiourme à cette même tâche et étaient morts aussi. Ces couches sociales méprisées avaient permis de ralentir la contagion. le Père Giraud témoigne de la gratitude de la population marseillaise qui n’oubliait pas leur sacrifice.

L’épidémie eut d’ailleurs quelques conséquences sociales et les petites gens qui, par force, étaient « devenus si nécessaires » (les porteurs de chaise étant tous morts, les riches furent même contraints de crotter leurs chaussures dans la saleté ordinaire des rues) se montraient chaque jour plus « insolents », nota le Père Giraud. Quelle ingratitude envers ceux qui les avaient nourris pendant la peste ! Les ouvriers des savonneries revendiquèrent de meilleurs salaires, abandonnant les patrons récalcitrants à l’augmentation. Le commandant Langeron fixa de nouveaux tarifs et menaça les déserteurs du carcan. L’activité devait reprendre (Archives de Marseille, FF 182 F°158 r° v°, 1er avril 1721) ! Et, lors de la rechute épidémique de 1722, le même Père Giraud ne manquait pas d’observer, le 14 juin, que « ... les ouvriers qui s’étoient mis sur le pied de se faire payer leurs journées au double et avoient réglé leur bonne chère par leurs salaires étoient sur le point de mourir de faim par la cessation de leur travail... »

Le Père Giraud :

31 mai 1721 - « Outre 26 forçats aux quels le roy avoit accordé la liberté et qui furent remis aux échevins pour servir dans les hôpitaux […] depuis le 18 août 1720, jusques à ce jour d’huy, on [vérifia] qu’on avoit tiré des galères six Turcs et six cent quatre-vint douze forçats, en tout 724 hommes pour enterrer les morts et autres services à l’occasion de la maladie contagieuse de Marseille. À la revue qui fut faitte aux galères le dernier jour de may, de ces 724, il ne s’en représenta que 241, qui attendoient l’ouverture des passages pour s’en retourner dans leur païs, et jouir de la liberté qu’ils avoient gagner au péril de leur vie. Quand les chemins furent ouverts, on retint sur les galères ceux qui n’avoient aucune industrie et n’avoient vécu que de brigandage, on donna une liberté entière aux autres.

« Si le corps des galères a toujours paru si important à l’État et si honnorable à Marseille, qui dans ses murailles possède une partie de la noblesse du royaume, ses habitans se ressouviendront à jamais que le conseil et le commandement de ses officiers et le service de ses chiourmes si méprisables en elles-mêmes, ont été en 1720 leur plus sûre ressource dans la plus pressante calamité qui leur fut jamais survenue, et que sans ce prompt secours leur patrie entièrement détruite seroit devenue un désert affreux et auroit été regardée par les étrangers comme une terre qui avoit dévoré ce semble ses propres habitants ».