Le paroxysme de l’épidémie s’était produit en août et septembre 1720 (graphique 01). Un an plus tard, le pouvoir royal réclamait fermement le bilan de mortalité qu’avaient été censés établir les commissaires de quartiers. En outre, il fallait bien arrêter une liste des défunts pour effectuer la dévolution des successions. Les circonstances avaient rendu ce travail particulièrement difficile, voir impossible : qu’en était-il des vagabonds et étrangers trépassés anonymement ou des citadins qui avaient fui par milliers pour la campagne environnante ? Que savait-on des morts transportés sur la voirie, de nuit, enveloppés d’un drap que nul n’osait soulever pour en constater l’identité ? Que connaissait-on des cadavres prudemment saisis par des sortes de tenailles géantes, chargés sur les tombereaux « en pyramide » et précipités dans les fosses communes sans autre forme de procédé ? Comment des commissaires de ville et des capitaines de quartiers complètement débordés par les tâches qui leur incombaient, notamment au paroxysme de l’épidémie, auraient-ils trouvé le temps de dresser dans les paroisses les actes de décès de toutes ces victimes ? Le bilan de mortalité avancé par l’échevinat ne pouvait être ni précis ni exact. Tous les témoins s’accordent à dire qu’il était minoré. Le négociant Pierre-Honoré Roux en explique la probable raison : « Les échevins tâchaient encore de donner à entendre que ce recensement était exagéré ; ils avaient apparemment intérêt que la peste ne parût pas grande car les commissaires généraux, dont je fus du nombre, qui avaient vu la confusion qui avait régné et approchant le nombre des morts qui avaient échappé de leur rôle, ont jugé que cette furieuse peste avait emporté 40 000 personnes dans la ville, et compris son terroir, 50 000 ». Le Dr Bertrand, dont l’approche de la mortalité par corporations était très différente, et le Père Giraud ne dirent pas autre chose.

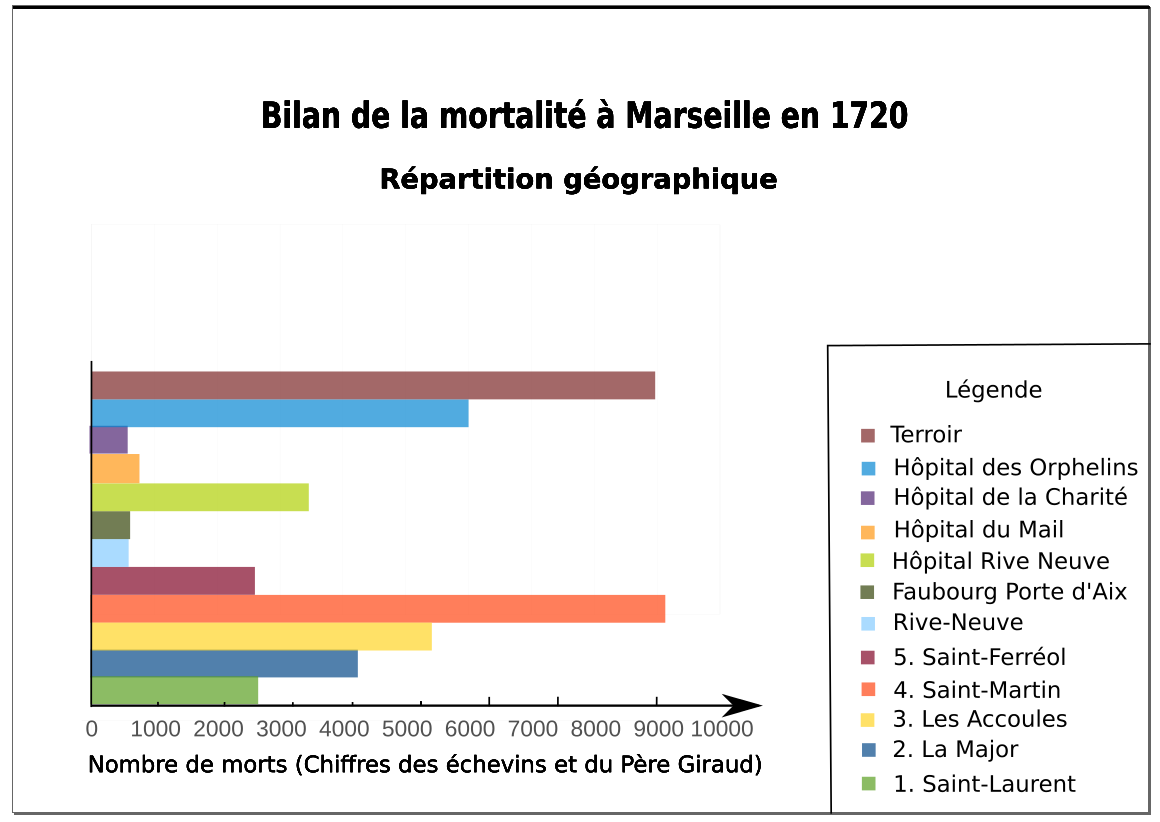

Le fléau avait particulièrement frappé la vieille ville (cf graphique 2) à propos de laquelle Colbert avait jadis écrit, non sans quelque exagération mais avec une certaine clairvoyance, pour justifier l’agrandissement : « Je ne m’étonne point si la peste les ravage, leurs maisons étant sans eau, assez mal bâties, habitées depuis la cave jusqu’au grenier et fort sales, n’y ayant pas un escalier dans Marseille sur lequel on voit clair et pas cent maisons où il y ait une cour, toutes les unes sur les autres » (Carrière, Courdurié, Rebuffat 1988). Médicalement pourtant, rien ne justifiait cette mortalité sélective, tous étant pareillement exposés aux effets du mal. Toutefois, le mode de vie des plus pauvres favorisait la circulation du bacille. De fait, ces derniers s’étaient trouvés les premiers en contact avec le bacille alors qu’ils subsistaient dans la promiscuité de petits bouges sales et pleins des puces. L’alimentation n’était pas en cause et les propriétaires de bastides avaient fini par se trouver eux-aussi cruellement exposés : le négociant J.-B. Rey rapporte qu’après avoir séjourné tranquillement deux mois dans sa « campagne », sa famille fut soudain attaquée de peste et qu’il revint se réfugier en ville avec ses enfants et un beau-frère rescapés.

Le Père Giraud :

« Le 18, on donna la liste générale imprimée des personnes mortes du mal contagieux dans la ville et dans le terroir de Marseille. Le total monta au nombre de trente-neuf mille cent quinze. Mr Capus, archivaire, déclara au bas que cette liste avoit été faitte sur les dénombrements remis aux archives de la communauté de Marseille par les capitaines et les commisaires, quoi que le détail de ce dénombrement parut exact, le public n’en fut pas satisfait. Il y avoit tant d’étrangers, tant de gens sans aveu dans Marseille avant la contagion qu’il étoit très difficile de scavoir précisément le nombre de tous les morts, surtout après l’extinction entière de tant de familles qui avoient péri presque toutes à la fois. Mais sans vouloir aprofondir les motifs qui avoient pu obliger les échevins de diminuer le nombre de morts, on vit bien qu’il avoit été beaucoup plus grand qu’ils ne l’avoient déclaré. Outre qu’ils ne comprirent pas dans leur rôle les personnes mortes dans les garnisons et dans les hôpitaux des galères, ils oublièrent les hôpitaux des Convalescens et des Orphelins. C’étoient pourtant les deux où la mortalité avoit été la plus grande et la plus considérable, parce qu’ils avoient été ouverts lorsque la contagion étoit dans toute sa force, où dans le trouble et la confusion on n’avoit pas pu tenir de controlle. Mais les commissaires de ce dernier comptoient en gros à peu près de cinq à six mille enfans qui y étoient entrés, ou que leurs parents avoient exposé et abbandonné impitoyablement sur ses avenues, dont à peine il en étoit échappé quarante. Celuy des Convalescens n’avoit servi pour ainsi dire que d’entrepos, où les malades avoient à peine reposé leur tête qu’ils n’y restoient que quelques moments pour passer de là dans les fosses. Il seroit difficile aussi de compter les personnes qui y moururent que celles qui périrent tant sur ses avenues que le long des remparts et des rivières. Les grandes infirmeries avoient été le premier hôpital de peste, il y étoit déjà mort tant du monde en août 1720 que ne sachant plus où les ensevelir, on fut obligé de les jetter dans un puits situé dans l’enclos le petit, que l’on combla ensuite de terre. De tous les enterremorts de la ville, dont on forma une brigade de soixante-huit corbeaux que l’on enferma dans cet hôpital, le 6 août il n’en échappa que quatre, Pierre Hairiés, Pierre Baudoin, Hilaire de Joannis et Jacques Remuzat, tous ces morts auroient du compter pour quelque chose. Mais on avoit autre chose à faire que de tenir des registres des morts. On trouva alors des commissaires dans des maisons particulières où il n’y avoit que trois ou quatre locataires, il y étoit mort quelque fois jusqu’à 24 personnes. Dans des petites rues où il y avoit à peine trente maisons, on vérifioit après la publication de la liste qu’on en avoit tiré plus de trois cent cadavres, tandis que les commissaires n’en avoient pas trouvé cent. Sur les registres des congrégations des arts et métiers, on comprennoit encore mieux par le vuide que le catalogue des morts n’étoit pas exact et que l’on auroit pu sans exagérer le faire monter au moins au nombre de soixante mille personnes. Le seul corps des chirurgiens avoit perdu dix maîtres jurés et trois cent vint-six garçons. Le corps des massons en avoit perdu quatre cent. Les autres corps moins exposés au danger en comptoient à proportion ».

Le Dr Bertrand :

« Tous ces gens-là manquent dans ce dénombrement qui se monte à 30 000 âmes ; ainsi, en y ajoutant tout ce qu’on ce qu’on voit y manquer, nos pouvons, sans rien exagérer, le faire monter à 40 000 : celui du terroir va tout au moins à 10 000, ce qui ferait en tout 50 000 âmes ».